„Digital Skills Barometer“ bestätigt hohen Bedarf an Wissen und Weiterbildung

Die heimischen Bäuerinnen und Bauern haben großes Wissen rund um Digitalisierung, KünstIiche Intelligenz und smarte Technologien und sehen diese Bereiche auch als Zukunftschance. Das ergab die jüngst durchgeführte Studie des „Digital Skills Barometers“, die der Verein fit4internet in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ) und dem Ländlichen Fortbildungsinstitut (LFI), unterstützt vom Landwirtschaftsministerium, durchgeführt hat. Gleichzeitig wurden die Bedeutung und der Bedarf an entsprechenden Weiterbildungsangeboten offensichtlich.

„Das Digital Skills Barometer verdeutlicht, dass Digitalisierung für die Zukunftsfitness unserer Betriebe besonders wichtig ist. Die Ergebnisse belegen, dass Österreichs Bäuerinnen und Bauern sich bereits beachtliche Kompetenzen angeeignet haben, um mit den Erfordernissen der Zeit Schritt halten und damit verbundene Chancen nützen zu können. Drohnen, GPS-gesteuerte Traktoren oder Sensoren in der Tierhaltung sind nur einige Beispiele, wie Bäuerinnen und Bauern bereits jetzt Digitalisierung auf ihren Betrieben nutzen, Ressourcen schonen und das Tierwohl fördern“, erklärt Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, und weiter: „Gleichzeitig sehen wir die Ergebnisse auch als Auftrag, Infrastruktur und Bildungsangebote in diesem Bereich weiter auszubauen.“

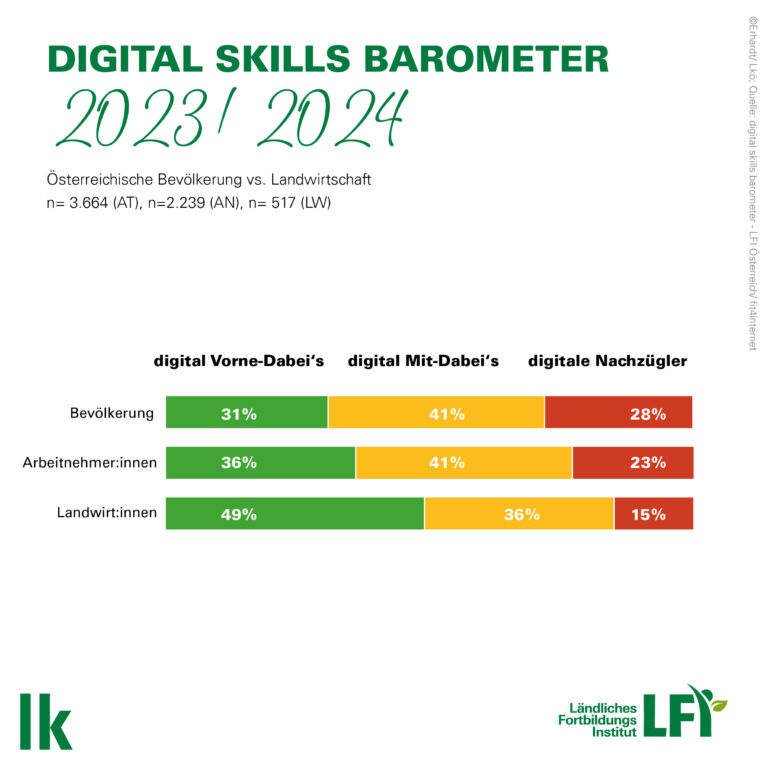

Bäuerinnen und Bauern sind häufig „Vorne-Dabei’s“

Die Studie zeigt, dass knapp die Hälfte der befragten Landwirtinnen und Landwirte (49%) in der Gruppe der „digitalen Vorne-Dabei’s“ angesiedelt ist. In der Gesamtbevölkerung sind es hingegen 31% bzw. 36% bei den Arbeitnehmer:innen. Zu den „digitalen Mit-Dabei’s“ zählen 36% der befragten Bäuerinnen und Bauern, 41% der gesamten Bevölkerung und 41% der Arbeitnehmer:innen. Die dritte Gruppe sind die „digitalen Nachzügler“, denen nur 15% der Landwirt:innen, aber 28% der Gesamtbevölkerung und 23% der Arbeitnehmer:innen zugerechnet werden. Im Vergleich zu unselbständig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern finden sich somit verhältnismäßig viele Bäuerinnen und Bauern unter den „Vorne Dabei’s“ wieder, also jener Gruppe, deren digitale Kompetenzen besonders gut ausgebildet sind.

Das vergleichsweise hohe digitale Wissen der Landwirtinnen und Landwirte zeigt sich ebenso in den einzelnen Kompetenzbereichen. Bei „Problemlösung, Innovation und Weiterlernen“, „Kreation, Produktion und Publikation“ oder etwa auch „Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit“ gibt es auch für Bäuerinnen und Bauern noch Nachholbedarf. Außerdem nehmen die digitalen Kenntnisse erwartungsgemäß mit steigendem Alter deutlich ab. Zum anderen bestehen auch zwischen den Geschlechtern punkto Digitalaffinität die bekannten Abweichungen.

13% der Bäuerinnen und Bauern nutzen bereits KI

Ein Thema, das seit einigen Jahren besonders in aller Munde ist, ist Künstliche Intelligenz (KI). In der Landwirtschaft halten KI-basierte Lösungen immer mehr Einzug, wie zum Beispiel die automatische Bilderkennung bei der Unkrautbekämpfung oder Sensoren, die Geburten frühzeitig erkennen oder tierindividuelle Gesundheitsdaten liefern. 51% der Bäuerinnen und Bauern konnten die Wissensfragen rund um KI richtig beantworten, während die Gesamtbevölkerung nur 37% und Arbeitnehmer:innen 39% erzielten. 13% der Landwirt:innen gaben zudem an, KI-basierte Lösungen regelmäßig zu nützen.

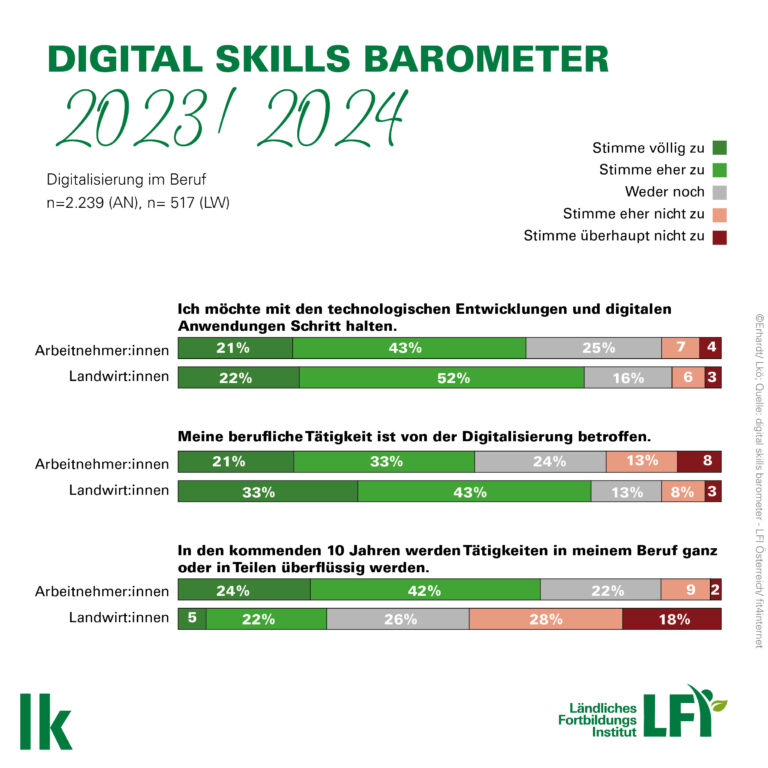

Drei Viertel der befragten Bäuerinnen und Bauern (76%) hielten außerdem fest, dass ihre berufliche Tätigkeit von der Digitalisierung betroffen ist, bei Arbeitnehmerinnen waren es hingegen 54%. 59% der Landwirt:innen sehen Digitalisierung zudem als Chance, bei Arbeitnehmer:innen wiederum 49%.

„Wer unsere Land- und Forstwirtschaft kennt, weiß, wie früh die Digitalisierung in unserer Branche Einzug gehalten hat und wie wichtig entsprechende Kompetenzen heutzutage sind. Von daher sind das besonders hohe digitale Interesse und Wissen der bäuerlichen Bevölkerung keine große Überraschung. Die Ergebnisse sind vielmehr eine Bestätigung unserer Forderungen, dass dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen“, betont Moosbrugger. Interessant ist außerdem, dass 66% der Arbeitnehmer:innen vermuten, dass Tätigkeiten in ihrem Beruf ganz oder teilweise überflüssig werden, aber nur 27% der Bäuerinnen und Bauern.

„Durch die Digitalisierung erwarten sich Betriebe vor allem Arbeitserleichterung, Zeit- und Kostenersparnis. Dabei können einzelne Arbeitsschritte von Maschinen übernommen oder durch KI vereinfacht werden. Viele manuelle Tätigkeiten und betriebliches Management werden in vielen landwirtschaftlichen Bereichen aber unersetzbar bleiben. Bauern werden daher immer Bauern bleiben, während in anderen Branchen ganze Berufsbilder grundlegenden Veränderungen unterliegen“, erklärt Martin Hirt, Leiter der Digitalisierungsagenden der Landwirtschaftskammer Österreich.

Hoher bäuerlicher Weiterbildungsbedarf

Das Bewusstsein, dass es digitales Wissen für die Zukunft braucht, ist in der bäuerlichen Bevölkerung besonders stark verankert. 79% der Bäuerinnen und Bauern stimmen der Frage, ob sie digitale Kompetenzen benötigen, um ihre beruflichen Tätigkeiten erfüllen können, völlig oder eher zu, während es bei den Arbeitnehmer:innen um 20% weniger sind (59%). 77% der Landwirt:innen und 66% der Arbeitnehmer:innen geben an, sich bewusst digitales Wissen anzueignen. Rund drei Viertel der befragten Bäuerinnen und Bauern (74%) möchte außerdem mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten, hingegen 64% der Arbeitnehmer:innen. Der Bedarf an Weiterbildungsmöglichkeiten zu digitalen Grundkenntnissen unter den Bäuerinnen und Bauern liegt laut der Studie bei 38% (40% der Arbeitnehmer:innen). Um einige mehr – 55% der landwirtschaftlichen Befragungsgruppe – haben demnach Bedarf, mehr über neue digitale Technologien wie KI, Blockchain oder Internet of Things zu erfahren, bei den Arbeitnehmer:innen sind es um 6% weniger (49%). In fast allen Kategorien höher ist auch die Bereitschaft der Bäuerinnen und Bauern zur digitalen Weiterbildung.

Digital Skills Barometer ist gleichermaßen Bestätigung wie Auftrag für LFIs

„Die Ländlichen Fortbildungsinstitute bieten seit vielen Jahren Kurse an, um digitale Kompetenzen zu fördern. Auch angesichts des Bedarfs wollen wir das Angebot jetzt noch weiter ausbauen und mehr Möglichkeiten für die Bäuerinnen und Bauern schaffen, ihr Wissen zu erweitern. Dazu gehören mehr Online-Angebote und gezielte Kurse zu digitalen Schwerpunktthemen wie KI und Smart Farming in Kooperation mit der Innovation Farm“, unterstreicht Maria Hutter, Obfrau des LFI Österreich und LKÖ-Bildungsausschuss-Vorsitzende. „Die Ergebnisse des Digital Skills Barometer zeigen uns einerseits, dass wir in der Vermittlung digitaler Kompetenzen gut unterwegs sind und schon viel erreicht haben. Andererseits erkennen wir den Auftrag, künftig noch zielgruppenorientierter auf Frauen und ältere Personen zu- und einzugehen. Unser Ziel ist, dass alle Bäuerinnen und Bauern den Übergang in das digitale Zeitalter gut meistern. Auch diejenigen, die jetzt schon vorne dabei sind, sollen mit guten Angeboten dazu angeregt werden, ihr Wissen noch weiter zu vertiefen.“

Beim Digital Skills Barometer handelt es sich um die größte Umfrage zu digitalen Kompetenzen in Österreich. Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ihrem Wissen, ihrer Selbsteinschätzung und Technologieeinstellung sowie zu Weiterbildungsthemen befragt. Insgesamt haben an der Online-Studie 3.664 Österreicher:innen, davon 2.239 Arbeitnehmer:innen und 517 Bäuerinnen und Bauern, teilgenommen. Erstmals fand eine spezielle Auswertung für die landwirtschaftliche Bevölkerung statt.